摩擦體表所造成的傷口,如不立刻加以處理,往往會發生難以控制的感染與傳播。

許多飼養者喜歡在投餵時,感受與飼養魚隻間的良好互動,同時欣賞個體所呈現的獨特色彩、型態與搶食活力。但對於累積長期飼養經驗的玩家或繁殖者而言,卻善於利用魚隻攝食時,近距離的接觸,觀察個體體表狀態、就食意願甚至是群體中個體的互動關係,作為判斷健康的重要依據。

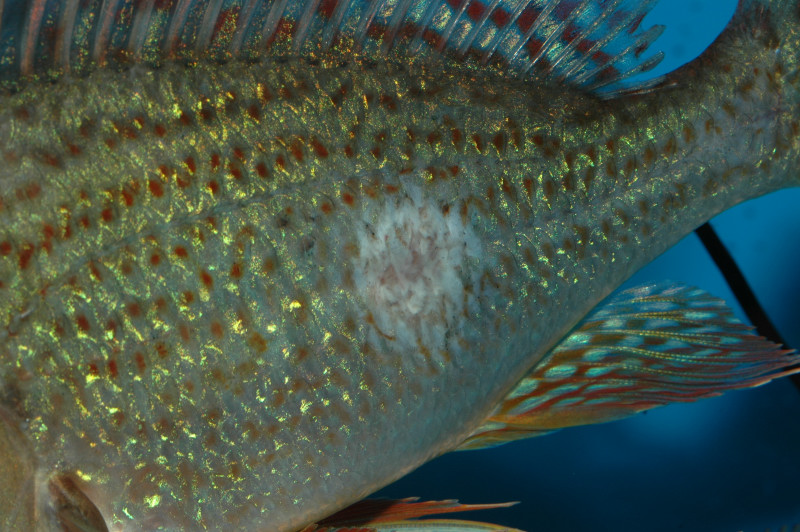

經常有飼養者會發現,飼養於水族箱中的個體,常會出現以體表摩擦造景物、底砂甚至加溫管的情況,或是不時扭動身軀、如觸電般的突然顫抖,甚至是彷若受到極度驚嚇後的衝撞行為發生;且隨著這些行為出現的日益頻繁,個體開始逐漸失去食慾,並慢慢出現瘦弱、體色消褪或變黑,甚至成群聚集並瑟縮地躲在缸角。其實這都是個體在被病原感染後,逐漸釋放出的求救訊息。

許多受到病原感染的魚體,格外是諸如纖毛蟲或白點孢子蟲 (Ichthyophthirius multifiliis)之類的寄生蟲性病原 (parasitic pathogen),常會寄生或攻擊魚隻的體表、鰭膜、眼球表面甚至鰓組織,因此在蟲體活動或增殖時,多會讓魚體感到搔癢難耐。以好發於淡水觀賞魚的白點病 (white spot disease, Ich disease) 為例,典型的臨床症狀是個體分別於各鰭、體表與眼球表現出現如同針點大小般的白色突起,且多半伴隨體表黏液大量分泌、體色黯淡甚至呼吸急促等病癥。但當個體出現如此明顯的病癥之際,往往都已經進入病程的後段,在治療處理上多顯棘手,甚至即便處理完成,在過程中仍會造成頗高比例的個體損失。但若將時間回推數天,飼養者一定在病原尚未大規模傳播與感染前,見到個體出現不斷以體表摩擦底砂或造景物,甚至零星抖動各鰭與扭動身軀的異常行為。

因此當個體以體側摩擦底砂時,飼養者便必須立刻警覺到個體可能正受病原的侵擾,如果未能即時處理,甚至在忽略對待下拖上數天,等到個體陸續出現明顯的體表感染,在接下來的治療上,可能會耗費高達數倍的時間與藥物消耗,且讓病原獲得大量繁殖與擴散感染的機會。

因此一旦發現個體摩擦體表,建議最好能在確定病原後,分別進行隔離、治療甚至整體飼養環境的適當處理,以避免病原大規模的傳播,收即時處理之效。